Берлин перед Рождеством

Как празднуют и готовятся к Рождественским и Новогодним праздникам в других странах, например, в Германии?

Как празднуют и готовятся к Рождественским и Новогодним праздникам в других странах, например, в Германии?

Попробуем показать вам предрождественский Берлин и рассказать о местных традициях и их практическом воплощении, то есть о том, как это выглядит на самом деле в конце ноября – начале декабря 2019 года.

В конце ноября начинается подготовка к знаменитому обратному отсчету под названием Адвент (Advent) по всей Германии и в Берлине, разумеется, тоже. Обратный отсчёт означает отсчёт 24 дней с начала декабря до наступления Рождества, которое здесь, как известно отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. То есть 1 декабря будет 24 дня до Рождества, 2 декабря 23 дня и так далее.

В конце ноября начинается подготовка к знаменитому обратному отсчету под названием Адвент (Advent) по всей Германии и в Берлине, разумеется, тоже. Обратный отсчёт означает отсчёт 24 дней с начала декабря до наступления Рождества, которое здесь, как известно отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. То есть 1 декабря будет 24 дня до Рождества, 2 декабря 23 дня и так далее.

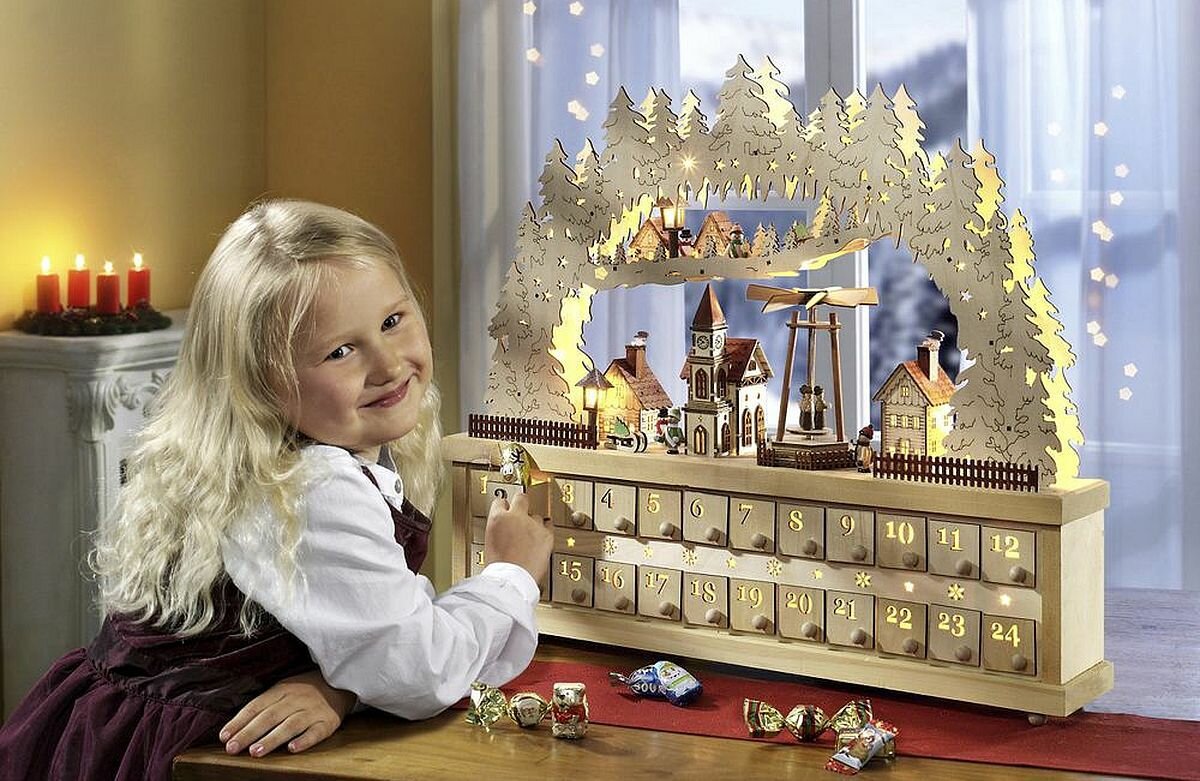

Именно в это время все дарят друг другу и покупают в дом знаменитые Адвент-календари (Adventskalender). Зачастую, это уже готовый набор конфет (популярный в Германии марципан в шоколаде) из 24 штук, расположенных в коробочках под номерами. И эти конфетки достаются из коробочек каждый день, начиная с 1 декабря и до 24 декабря, когда коробочка опустошается – Рождество пришло!

Именно в это время все дарят друг другу и покупают в дом знаменитые Адвент-календари (Adventskalender). Зачастую, это уже готовый набор конфет (популярный в Германии марципан в шоколаде) из 24 штук, расположенных в коробочках под номерами. И эти конфетки достаются из коробочек каждый день, начиная с 1 декабря и до 24 декабря, когда коробочка опустошается – Рождество пришло!

По другому и помимо конфетных календарей Адвент — это четыре недели до Рождества, во время которых немцы пекут рождественскую выпечку, украшают дом, ставят елки, покупают хвойные веночки, каждое воскресенье зажигают на них свечи и обязательно ходят по рождественским рынкам. Поэтому знаменитые Рождественские рынки на площадях Берлина открываются в последнюю неделю ноября. В настоящее время по всей Германии насчитывается более 2500 рождественских рынков и ярмарок. И именно в Берлине — самом крупном по населению городе и столице страны рождественских базаров больше всего (в общей сложности из года в год тут открывают от 80 и более разнообразных рынков к Рождеству).

По другому и помимо конфетных календарей Адвент — это четыре недели до Рождества, во время которых немцы пекут рождественскую выпечку, украшают дом, ставят елки, покупают хвойные веночки, каждое воскресенье зажигают на них свечи и обязательно ходят по рождественским рынкам. Поэтому знаменитые Рождественские рынки на площадях Берлина открываются в последнюю неделю ноября. В настоящее время по всей Германии насчитывается более 2500 рождественских рынков и ярмарок. И именно в Берлине — самом крупном по населению городе и столице страны рождественских базаров больше всего (в общей сложности из года в год тут открывают от 80 и более разнообразных рынков к Рождеству).

Город не обманул наши ожидания, в субботу и воскресенье (23 и 24 ноября 2019 года) в уже построенных ярмарочных городках шла интенсивная подготовка, а в понедельник 25-го ноября они открылись.

Первый небольшой ярмарочный городок, куда мы попали, был развернут на площади Александрплац (он открылся самым первым, еще до 25 ноября). Здесь впервые у нас появилось предчувствие или легкое дыхание приближающегося праздника, хотя пока еще рынок был довольно малолюдным. По опыту мы знаем, что по мере приближения Рождества и Нового года и этот и другие рынки будут все больше заполняться людьми и настроение будет все более и более праздничным. И, как подтверждение сказанного, в следующем ярмарочном городке на Жендарменмаркт мы уже ощутили предпраздничную атмосферу в полной мере. И хотя в понедельник в первой половине дня людей ещё было не так много, как здесь бывает вечером и особенно в пятницу и субботу, мы явственно ощутили и радостное настроение и легкость и праздничность обстановки и людей.

Первый небольшой ярмарочный городок, куда мы попали, был развернут на площади Александрплац (он открылся самым первым, еще до 25 ноября). Здесь впервые у нас появилось предчувствие или легкое дыхание приближающегося праздника, хотя пока еще рынок был довольно малолюдным. По опыту мы знаем, что по мере приближения Рождества и Нового года и этот и другие рынки будут все больше заполняться людьми и настроение будет все более и более праздничным. И, как подтверждение сказанного, в следующем ярмарочном городке на Жендарменмаркт мы уже ощутили предпраздничную атмосферу в полной мере. И хотя в понедельник в первой половине дня людей ещё было не так много, как здесь бывает вечером и особенно в пятницу и субботу, мы явственно ощутили и радостное настроение и легкость и праздничность обстановки и людей.

В противовес настроению на рождественских рынках, люди в метро Берлина, где довелось в этот понедельник 25 ноября во второй половине дня немало поездить, произвели контрастное впечатление. Они показались уставшими, озабоченными и особой радости приближающихся Рождественских и Новогодних праздников в них замечено не было. Напротив, возникло ощущение, что кризис и их затронул в полной мере, жизнь не так уж сладка, приходится много работать и на всем экономить. Вот такое осталось ощущение.

В противовес настроению на рождественских рынках, люди в метро Берлина, где довелось в этот понедельник 25 ноября во второй половине дня немало поездить, произвели контрастное впечатление. Они показались уставшими, озабоченными и особой радости приближающихся Рождественских и Новогодних праздников в них замечено не было. Напротив, возникло ощущение, что кризис и их затронул в полной мере, жизнь не так уж сладка, приходится много работать и на всем экономить. Вот такое осталось ощущение.

А контраст состоял в том, что беззаботные и вполне себе сытые и веселые молодые люди южной внешности, кидали на рельсы метро петарды, которые там взрывались, немки визжали, машинист поезда усталым голосом ругался по громкоговорящей связи поезда на южную молодежь, а они веселились не обращая внимания на негативную реакцию.

А контраст состоял в том, что беззаботные и вполне себе сытые и веселые молодые люди южной внешности, кидали на рельсы метро петарды, которые там взрывались, немки визжали, машинист поезда усталым голосом ругался по громкоговорящей связи поезда на южную молодежь, а они веселились не обращая внимания на негативную реакцию.

Но вернемся к позитиву и расскажем откуда произошла традиция описанного выше «обратного отсчета». Слово Адвент произошло от латинского “adventus” и означает “прибытие”, “пришествие” Иисуса.

Дошедшие до нас письменные источники свидетельствуют, что Адвент отмечался уже в пятом веке в Италии, когда убежденные католики готовились к возвращению Иисуса на землю: посещали службы, держали пост, совершали исключительно прекрасные дела в отношении окружающих.

Дошедшие до нас письменные источники свидетельствуют, что Адвент отмечался уже в пятом веке в Италии, когда убежденные католики готовились к возвращению Иисуса на землю: посещали службы, держали пост, совершали исключительно прекрасные дела в отношении окружающих.

Позже, благодаря усилиям епископа Перпетууса фон Турса, в католический мир был введен один из самых строгих постов, который длился 8 недель, с 11 ноября по 6 января. В эти восемь недель под запретом оказалось довольно многое, в том числе заключение браков и всеобщее веселье в общественных местах. Католическая церковь отменила этот пост не так давно, всего лишь в 1917 году. С тех пор время Адвента начинается за 4 недели до самого Рождества.

Адвент-календарь не всегда был сладким, первые календари появились в 19 веке и были вовсе не календарями, а набором изображений, каждый день сменявших друг друга на стене. Чуть позже традиция отсчитывать дни до Рождества действительно приобрела форму отрывного календаря, каждый день которого также был украшен изображениями.

Адвент-календарь не всегда был сладким, первые календари появились в 19 веке и были вовсе не календарями, а набором изображений, каждый день сменявших друг друга на стене. Чуть позже традиция отсчитывать дни до Рождества действительно приобрела форму отрывного календаря, каждый день которого также был украшен изображениями.

Первый календарь с дверцами на каждый день появился лишь в 1920 году. Правда, за ними не прятались сладости, а опять же лишь картинки, помогавшие вести отсчёт до Рождества. Первый сладкий календарь появился 60 лет назад, в 1958 году, и произвел фурор на рынке рождественских товаров.

Расскажем еще о нескольких интересных рождественских традициях

Во-первых, об упомянутом выше рождественском веночке, который называется Adventskranz, а свечи на нем соответственно — Adventskerzen. История венка и свечей довольно молодая. В 1833 году Иоганн Генрих Вихерн основал недалеко от Гамбурга приют для детей, успевших зарекомендовать себя не с лучшей, криминальной стороны, а также для детей из социально неблагополучных семей и бездомных. Чтобы пробудить в них предвкушение Рождества, в первое воскресенье Адвента в 1839 году Вихерн повесил в приюте деревянный обруч (круг как символ вечности), к нему были прикреплены маленькие красные свечи для будней и четыре большие белые свечи для Адвента по воскресеньям. Каждый день зажигалась новая свеча и так до наступления Рождества. Позже деревянная рама была дополнительно украшена елово-зелеными ветками. В скромных домашних условиях количество свечей сократилось до четырех, зажигаемых поочередно по воскресеньям по мере приближения к Рождеству и больше уже кардинальных усовершенствований венок не переживал, став традицией. Она стала быстро популярной в протестантской, северной части Германии, а вот на католическом юге такой венок появился и стал традиционным только после Второй мировой войны.

Во-первых, об упомянутом выше рождественском веночке, который называется Adventskranz, а свечи на нем соответственно — Adventskerzen. История венка и свечей довольно молодая. В 1833 году Иоганн Генрих Вихерн основал недалеко от Гамбурга приют для детей, успевших зарекомендовать себя не с лучшей, криминальной стороны, а также для детей из социально неблагополучных семей и бездомных. Чтобы пробудить в них предвкушение Рождества, в первое воскресенье Адвента в 1839 году Вихерн повесил в приюте деревянный обруч (круг как символ вечности), к нему были прикреплены маленькие красные свечи для будней и четыре большие белые свечи для Адвента по воскресеньям. Каждый день зажигалась новая свеча и так до наступления Рождества. Позже деревянная рама была дополнительно украшена елово-зелеными ветками. В скромных домашних условиях количество свечей сократилось до четырех, зажигаемых поочередно по воскресеньям по мере приближения к Рождеству и больше уже кардинальных усовершенствований венок не переживал, став традицией. Она стала быстро популярной в протестантской, северной части Германии, а вот на католическом юге такой венок появился и стал традиционным только после Второй мировой войны.

Во-вторых, о дне святого Николая или Николауса (шоколадные фигурки с его изображением ежегодно производятся в количестве 146 миллионов штук только в одной Германии!). Николаус, каким мы его знаем сегодня — это две исторические фигуры, которые слились с течением веков в один образ. Во-первых, это живший в четвертом веке епископ Николай из Миры. Во-вторых, игумен Николай из Сиона, позже ставший епископом Пиноры, живший в шестом столетии. Легенды, окружающие епископов, разнообразны, и иногда сложно однозначно сказать, какая легенда рассказывает о каком из двух Николаев. Как бы то ни было, оба Николая имели схожий характер и вошли в историю благодаря своей искренней щедрости. Оба расставались со своим состоянием, чтобы помочь бедным.

Во-вторых, о дне святого Николая или Николауса (шоколадные фигурки с его изображением ежегодно производятся в количестве 146 миллионов штук только в одной Германии!). Николаус, каким мы его знаем сегодня — это две исторические фигуры, которые слились с течением веков в один образ. Во-первых, это живший в четвертом веке епископ Николай из Миры. Во-вторых, игумен Николай из Сиона, позже ставший епископом Пиноры, живший в шестом столетии. Легенды, окружающие епископов, разнообразны, и иногда сложно однозначно сказать, какая легенда рассказывает о каком из двух Николаев. Как бы то ни было, оба Николая имели схожий характер и вошли в историю благодаря своей искренней щедрости. Оба расставались со своим состоянием, чтобы помочь бедным.

Поэтому и отмечается этот день 6 декабря — день святого Николая из Миры или Сиона, которые и стали прообразом Николауса. Следуя его примеру, люди стали дарить подарки именно шестого декабря, проявляя щедрость по отношению к ближним.

Поэтому и отмечается этот день 6 декабря — день святого Николая из Миры или Сиона, которые и стали прообразом Николауса. Следуя его примеру, люди стали дарить подарки именно шестого декабря, проявляя щедрость по отношению к ближним.

Сейчас эта традиция трансформировалась в пользу детей. Подарочки, в основном сладкие, дарят им. Они должны почистить обувь, что они старательно и делают, и оставить ее на ночь, накануне этого дня, на пороге. Утром детишки бегут к своей обуви и находят там подарки.

В заключение вернемся к истории возникновения немецких рождественских рынков. Первое письменное упоминание о рождественском рынке датируется 1384 годом. Тогда в городе Бауцен прошел первый базар под названем Wenzelsmarkt, который проходит там до сих пор и считается самым старейшим в Германии (не дрезденский, как ошибочно принято полагать, хотя надо отметить, в Дрездене рождественский рынок всегда очень хорош).

В заключение вернемся к истории возникновения немецких рождественских рынков. Первое письменное упоминание о рождественском рынке датируется 1384 годом. Тогда в городе Бауцен прошел первый базар под названем Wenzelsmarkt, который проходит там до сих пор и считается самым старейшим в Германии (не дрезденский, как ошибочно принято полагать, хотя надо отметить, в Дрездене рождественский рынок всегда очень хорош).

Сама традиция рождественских рынков родилась в средние века, когда ремесленникам было разрешено собираться на центральной рыночной площади (Marktplatz) немецких городов и продавать на ней свой товар перед Рождеством. С каждым годом предложение становилось больше, разнообразнее, а люди стали проводить на рынках все больше времени, что привело к тому, что на рынках начали предлагать съестное и согревающее. Они быстро набрали популярность во всех крупных и малых городах, постепенно став неотъемлемой частью предрождественских традиций.